Contents

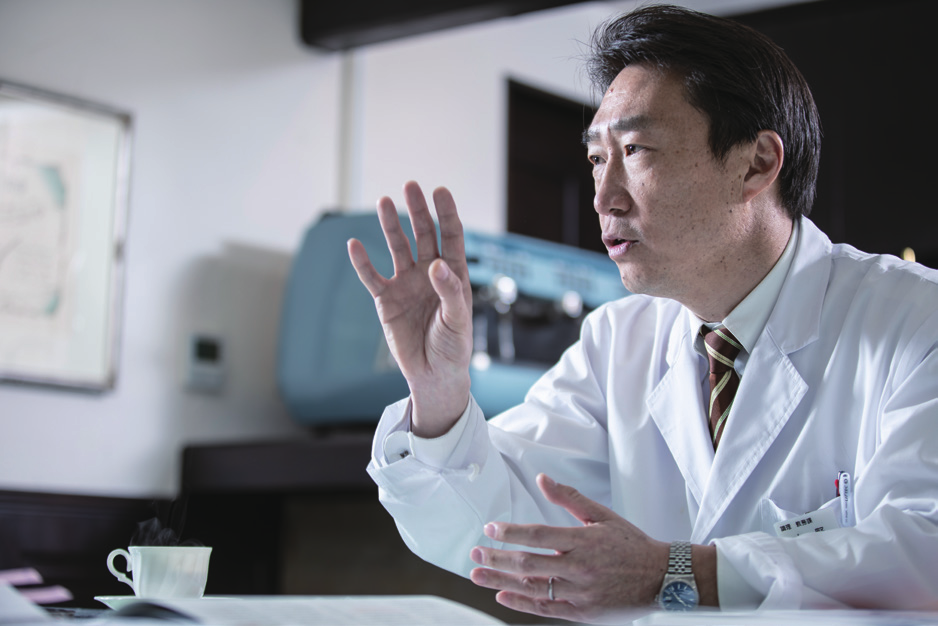

飲食業界でキャリアを積んでいくためには、必ずしも調理師免許は必須ではない。また、調理師免許を取得するまでのプロセスとしては、専門学校で学ぶことは必須ではない。とはいえ、専門学校を経て調理師免許を取得することには大きな意義があるという。その真意について、武蔵野調理師専門学校の大野強先生にお話を伺った。

業界のやりがい・醍醐味を広く伝えながら目標を持たせることが専門学校の使命

社会が調理師を渇望している

—飲食産業や調理師試験の現状を教えてください

一般社団法人日本フードサービス協会が2019年7月に発表した「平成30年外食産業市場規模推計」によると、市場規模は25兆7692億円。店舗数は全国に約70万店で、日本の労働人口の約10%が飲食産業で働いています。

ただ、深刻なのが慢性的な人手不足です。国内で人口減少が加速する一方でインバウンドが増加。新たなホテルやレストランの開業も盛んなものの、著しい人手不足の状況であり、人材養成が急務です。女性のさらなる活躍が期待されている業界でもあります。

また、公益社団法人全国調理師養成施設協会によると、高校を含めた全国の調理師養成施設は、2019年度で282校ありました。そのうち専門学校は約154校です。ただ、年間約3万人に調理師免許が交付されますが、その約6割は養成施設を経由しない”一発試験”での合格者です。

そもそも免許がなくても飲食店には勤務できますし、免許が欲しければ、1回の試験で取得することもできます。とはいえ、有名店を筆頭に、自分が働きたい店舗で働くことは決して”容易”ではなく、ここに学費をかけて専門学校に通う意義や価値が生まれてくるわけです。

—卒業後はどのような就職先がありますか

飲食業界には、価格帯に応じたピラミッド構造があり、その頂点は客単価が数万円を超える高級店。世界的な格付けなどで高い評価を受ける店舗であり、高度な技術を持つ人材だけが活躍できます。当然、技術も実績もない若者には務まりませんが、専門学校でスキルアップできれば、採用されるチャンスは広がります。

なお、飲食業は起業しやすく廃業しやすいともいわれますが、飲食店の約9割を占める個人店でも高く評価される店舗は少なくありません。オーナーの経営理念に直に触れながらマネジメントスキルや調理技術が身につくチャンスもあり、修業を経てさらなる有名店や高級店に進むケースもあります。

そこで考えてほしいのは、自分がどのレベルを目指すのかということ。志望するレベルに近づくために、どのような専門学校で何を身につけるべきか、という目的意識と向上心を持ってほしいのです。と同時に、飲食業界の動向に強い興味を持つことが、原点として大切だと思います。

「おいしさ」だけを追求するわけではない

—専門学校では、まずは何から身につけるべきでしょうか

仮に包丁を使った経験がなくても、入学後にゼロから教わり、身体で覚えていけますので心配は不要です。一方で、近年はオープンキッチン化が顕著です。外国人観光客向けに寿司を握るシーンを見せたり、繊細な包丁さばきや飾りつけを見せたりと、お客様から見える場所で調理を行い、調理風景自体を楽しんでもらおうとする取り組みが活発です。つまり、スタッフ間でのコミュニケーションや、衛生観念もお客様に見られますので、相応の意識や知識を身につける必要があります。

また、世界的なヘルシー志向への配慮としてのグルテンフリーや、イスラム教徒のハラール食などへの対応も進んでいます。つまり「おいしい」だけでは不十分なのです。

こうした現実に備えるのが専門学校での教育です。じっくりと時間をかけ、食に関わる多様な知見を深められる点に、専門学校で学ぶ意義があります。お客様の多様なニーズを想定した教育が、調理師としての引き出しを増やすということです。

—では、どのように専門学校を選べばいいでしょうか

例えばみなさんがハンバーガー1個、ラーメン1杯を選ぶ際にも何か理由があり、どれでもいいわけではないはず。同じように、専門学校も各校に違いがあります。

多くのみなさんにとっての関心事が、調理実習の内容でしょう。調理師免許の取得に必要な実習時間は、年間390時間と規定されていますが、本校が2年間で990時間の実習を設けているように、各校で差があります。さらに、実習内容は各校が自由に決められるため特色が表れます。ですから、実習内容が書かれた「シラバス」のチェックがおすすめです。

また、担任の教員が実習の指導から就職支援まで一貫して行う学校もあれば、分業化されている学校もあります。大規模な学校は教員と生徒の関係が希薄といったイメージを持たれがちですが、大規模だからこそ教職員数が充実し、個々の専門を活かした分業体制によってきめ細やかな指導につながるケースもあります。まずは学校見学や体験入学に参加して、在校生や教員に話を聞いて実情を確かめてみてください。

そして、忘れてはならないのが就職実績。就職率ではなく、いわば「出口偏差値」の物差しとなる就職先が重要です。要は、飲食業界のピラミッド構造のどのレベルに就職できる学校なのかを知るということ。在学中に到達できるレベルの目安にもなります。自分の目標を実現させられる環境か否か。その答えのひとつが就職先の実績なのです。

調理分野のポイント

1 実習や講義の内容を調べる

確かな調理スキルや衛生面の知識、飲食業界の最新情報を獲得できるか

2 最新の「食」の知識を学べるか

世界各国からの顧客を満足させるためには様々な食の知識が必要となる

3 就職率よりも「就職先」を見る

飲食業界でトップクラスの高級店舗やホテルなどに入れる学校かどうか

この質問に答えてくれた人

教務部 部長 大野 強先生

武蔵野調理師専門学校・武蔵野栄養専門学校卒業後

武蔵野調理師専門学校教務部勤務

調理師・管理栄養士

現在教務部部長